813

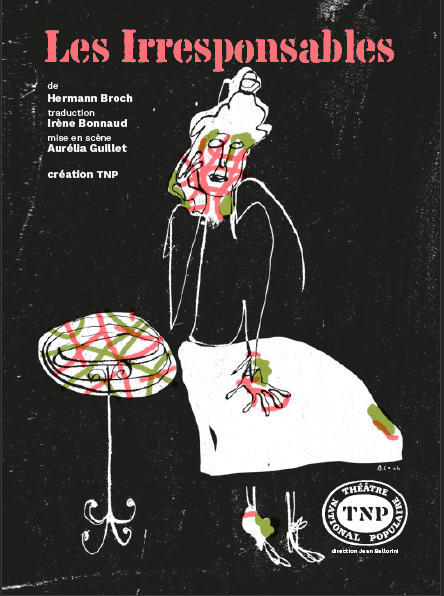

Les Irresponsables / Hermann Broch

Traduit de l'allemand par Irène Bonnaud

Commande pour une mise en scène d'Aurélia Guillet

Du 3 au 19 mars 2022 au Théâtre National Populaire (Villeurbanne)

Les Irresponsables est le roman écrit par Hermann Broch après la guerre, après la Shoah. Rassemblant des fragments anciens et de nouveaux textes, comme le célèbre Récit de la servante Zerline, Broch se demande ce qui a conduit à la catastrophe. Le titre allemand, die Schuldlosen, peut s'entendre de façon violemment ironique : les Innocents, les Pas-notre-faute, les On-n'est-pas-responsables. Au travers d'une constellation de personnages, il décrit la marche vers le nazisme et la destruction, depuis l'aube de la Première guerre mondiale jusqu'à l'hitlérisme triomphant. Dans ce contexte, l'histoire de l'apiculteur fait figure d'utopie concrète, d'un manifeste politique et artistique.

L'Apiculteur (fragments)

Il fabriquait du matériel de dessin industriel.

Partout où ce dernier s’apparentait encore à un art, on connaissait son nom et ses produits…

…ses revenus paraissaient assurés, ses économies croissantes semblaient offrir toute la protection nécessaire, lui promettre de vieux jours paisibles. Mais à cette époque tant d’années le séparaient encore de la vieillesse. Sa femme vivait encore, et tant qu’elle vécut - oh souvenir qui ne devait jamais le quitter ! - chaque soir après le travail il prenait sa voiture et retournait au village où elle avait hérité une petite maison de son père, maître-charpentier à la campagne ; là il consacrait ses soirées et ses dimanches à l’apiculture qui était leur joie à tous deux. Ils étaient contents d’être ensemble et ils chantaient souvent à deux voix pendant le travail commun. Et pour comble de bonheur, un enfant était en route. Mais c’est alors que l’effroyable frappa à la porte. Après une grossesse sans histoires, l’enfant vint mort-né, et la jeune mère aussi fut emportée. Frappé par ce coup du sort, il ne pouvait plus voir ni la maison ni les ruches ; il vendit son bien et s’installa en ville. Que ce bonheur commun pût se répéter, c’était pour lui inimaginable, et cela le devint de plus en plus, si bien qu’il resta veuf, sans femme, passé et présent en lui se fondant en un seul. Néanmoins, bien que ce fut solitude choisie, voulue, au fur et à mesure que les années passaient et qu’il vieillissait, cette solitude devenait trop dure à supporter ; un jour il se rendit à l’orphelinat de la ville et adopta une petite fille qui venait de naître. Par fidélité à son bonheur passé et en souvenir de l’apiculture qui avait fait partie de ce bonheur, il fit baptiser la petite : Mélitta, et comme sa barbe avait blanchi, il lui dit de l’appeler : «grand-père». Et pour l’amour de l’enfant, il se remit à chanter. Aurait-il chanté si volontiers pour un fils ? Sans doute pas, même s’il avait eu le souhait d’avoir un successeur et de lui enseigner le métier…

Pensées superflues de toutes façons, d’autant plus superflues qu’il apparut bientôt qu’une nouvelle ère avait commencé, une ère hostile à l’artisanat, hostile à la qualité, qui ne savait plus que faire de plumes et de compas de haute précision, assemblés à la main. Les outils à dessin pouvaient désormais s’acheter dans toutes les papeteries, des produits d’usine fabriqués sans amour, des plumes pointues comme des couteaux, sans souplesse, qui fissuraient durement le papier, des compas sans équilibre, incapables d’offrir, même à un pouce encore expérimenté, l’élan nécessaire pour tracer un cercle dans toutes les règles de l’art, des outils qui comportaient des pièces trop lourdes ou trop légères, assemblées par un système de vis trop gros ou trop minces. Qui pouvait accepter de collaborer à pareil désastre ! Il abandonna la partie, ferma boutique et atelier.

(…)

Vouloir fournir des instruments de précision revenait de toutes façons à s’humilier ; autant se faire simple manœuvre quelque part ! Et c’est ce qu’il fit en vérité. Dès que la guerre éclata, malgré son âge avancé, il accepta un poste d’ouvrier dans une grande usine de mécanique de précision. Bien sûr, au début, c’était pour lui une façon d’accomplir son devoir patriotique, mais cela s’avéra ensuite une amère nécessité car, sans recourir au marché noir qui devenait chaque jour plus manifeste, plus impudent et plus cher, il aurait été impossible de nourrir convenablement une enfant - Mélitta avait neuf ans au début de la guerre. Mais cette enfant pour lui était une joie, la nourrir était une joie, et par conséquent le travail aussi était une joie, d’autant qu’il avait la force d’un guerrier hun malgré sa mèche de cheveux blancs et qu’il pouvait accomplir son travail facilement, ce qui amenait primes et augmentations de salaire. Si bien que ses économies, après une baisse problématique, recommencèrent à s’accroitre à vue d’œil - pas d’inflation à l’époque, un mark valait un mark, seuls les chiffres comptaient. Quand la paix serait signée, il se mettrait à la retraite.

Bien sûr, ce n’est pas ce qui arriva. La paix signée, le coût de la vie se maintint très haut, pire encore, il renchérit peu à peu, et lorsqu’il finit par se transformer en inflation flagrante, les économies qu’il croyait solides avaient été dévorées. Le vieil homme continua à travailler à l’usine et il aurait peut-être continué longtemps si, à cause de son âge, il n’avait pas fini par être licencié ; les plus jeunes, menacés eux aussi de licenciement, firent valoir leur bon droit et réclamèrent son départ. Heureusement, Mélitta était en âge de quitter l’école et de contribuer aux revenus du ménage ; elle entra comme aide dans une blanchisserie. Ce fut un soulagement, et le vieux avait - pour ainsi dire - assez de loisir pour se chercher un nouvel emploi. Au temps de son mariage, il avait entretenu des relations suivies avec l’école publique d’apiculture de la petite ville près de chez eux ; suivant une inspiration soudaine, il s’y rendit et comme le directeur qu’il connaissait était encore en poste, il obtint une place d’enseignant, d’instructeur ambulant. Certes, c’était mal payé, mais il recevrait sûrement toutes sortes de cadeaux des paysans ; et surtout c’était l’occasion de parcourir la contrée en tous sens, et ça, ça lui plaisait.

L’inflation lui apparut même désormais comme un cadeau du ciel. L’attachement à l’argent, l’attachement à une sécurité qui provoque dans l’âme humaine étroitesse et insécurité, devint de plus en plus pour lui un modèle de chose non-naturelle. Et même s’il aimait les abeilles autant qu’avant, même s’il admirait autant qu’avant, avec un étonnement toujours renouvelé, l’efficacité raffinée, sans faille, de leur mécanique de précision, de leur organisation sociale et technique, même s’il éprouvait autant qu’avant une sorte de jouissance à s’immiscer dans ce mécanisme subtil avec sa main d’apiculteur, toujours soucieuse de ne pas effrayer les petites bêtes - qu’elles puissent en toute tranquillité ajouter son activité à la leur -, néanmoins il se mêlait désormais à cet amour une sorte de pitié pleine de mépris - pour l’abeille, ce symbole de prévoyance bourgeoise, d’aspiration à la sécurité bourgeoise, de discipline bourgeoise, de caisse d’épargne bourgeoise, et il avait l’impression qu’il y avait là, comme d’ailleurs chez tous les animaux domestiques, une chose non-naturelle qui s’était introduite dans la nature. Et il nourrissait des sentiments semblables à l’égard des paysans auxquels il avait à faire, et dont l’obsession de la propriété, la cupidité, malgré son estime pour la vie paysanne, le remplissait de dégoût. Il pensait souvent que seul l’artisan, qu’il se sentait encore lui-même, était véritablement délivré du désir de possession…

Et il pensait parfois que dieu avait envoyé l’inflation pour anéantir les usines et le commerce, pour les éradiquer de la surface de la terre, afin qu’un monde délivré de l’argent, un monde d’artisans et de paysans enfin débarrassés de leur envie rapace rende à nouveau justice à la volonté du créateur, maintenant et à jamais. Bien sûr, il n’y croyait pas, mais ça lui plaisait de l’imaginer.

Et quand il allait à travers champs, il chantait. Pas les chansons populaires qu’il chantait autrefois avec sa femme (…) Seul l’aveugle chante des chansons apprises. Mais celui qui voit - bien qu’il puisse finir aveugle à force d’en trop voir, et alors pour de bon - celui qui voit chante la visibilité, la visibilité de la vie qui se renouvelle à chaque instant, il chante le nouveau et c’est pourquoi il se chante lui-même. Seul celui qui voit vraiment chante vraiment. Et tout ce qu’on entendait dans son chant n’était jamais une imitation des sons (de la nature), c’était l’essaim d’abeilles qu’il avait vu, c’était le vol des hirondelles, mieux : c’était l’invisible dans ce qu’il avait vu, transposé en sons. C’était ça, la façon de chanter du vieux ; son chant, c’était lui-même, car il chantait tout ce qu’il voyait et tout ce qu’il avait vu.

Car ce qui s’accomplit dans l’invisible, c’est l’ultime vision accessible à l’être humain : c’est là, dans l’invisible, qu’il lui est donné de sentir la trace du vivant dans le non-vivant, de sentir la trace du vivant dans la matière supposée morte, c’est une façon de voir toujours à l’affut de la trace…et à cette façon de voir se rattache la main de l’artisan quand elle fait de la matière une forme vivante qui devient alors vraiment visible à l’œil. Voilà l’imitation de dieu qui caractérise l’artisan, et pas moins l’artiste, non, même de façon plus évidente encore, car chez lui cette façon de sentir les traces de vie enfouies dans ce qui paraît mort est encore plus impérieuse et envahit tout son être, toute sa personne.

Dans l’œil, ce qu’il y a d’humain chez l’être humain se rassemble en un point, c’est là que repose son essence et là qu’est son repos, c’est par le don de connaissance de son œil qu’il s’est fait créateur…mais l’acte créateur de l’être humain ressemble toujours à un écho : la vie dont il a retrouvé les traces, il ne peut la communiquer que sous la forme d’une mauvaise imitation…la fausse imitation de dieu, voilà le danger que court l’artiste…

…et c’est presque comme si l’artiste, plus il se fait créateur, était obligé de retourner sur le terrain plus modeste de l’artisan pour parvenir à ses œuvres les plus importantes.

Celui qui possède, dans la tête et dans la main, l’instinct naturel de l’artisanat, cette faculté de sentir les traces du vivant en toute chose, est presque le seul qui trouve l’accès direct à ce qu’il y a de vivant dans une œuvre d’art, le seul qui soit en capacité d’y prendre plaisir sans réfléchir. Il en avait été ainsi pour lui autrefois, mais c’était fini ; l’art lui était indifférent, et il le devint de plus en plus. Aucun jeu d’orgue n’était plus capable de l’attirer dans une église, rien de ce genre ne l’incitait plus à aller y voir ou à aller écouter, oui, il évitait même d’aller y voir et écouter, car il voyait à présent que l’art n’était qu’un écho, et il lui reprochait ce rôle d’intermédiaire ; il n’avait plus besoin d’intermédiaire. Retranchant tout ça de sa vie, il s’appauvrit pour s’enrichir. Se rapprochant chaque jour davantage de l’immédiateté, de la vie à l’état brut, il se rapprocha aussi du savoir sur la mort qui ne se laisse pressentir que dans ce qu’il y a de plus immédiat. Voilà pourquoi il chantait - il ne chantait que pour lui-même, dans la solitude, jamais devant d’autres, jamais pour d’autres : un autre n’aurait voulu y entendre que le chant de la vie…alors que, tout au fond de lui, il entendait la mort chanter avec lui, secret qu’il lui était interdit de dévoiler. S’il avait su noter son chant sur une partition, il l’aurait peut-être fait dans ses jeunes années, mais certainement pas maintenant.

Il avait toujours été artisan et toujours - presque sans s’en rendre compte - s’était-il arrêté avant de devenir artiste ; à présent il avait dépassé ces deux figures - et il était conscient de ce dépassement. Dans son élan, il avait même dépassé la fierté de l’artisan et la vanité de l’artiste. Ses plumes, ses compas qui savaient tracer un cercle au millimètre près, ses rapporteurs, ses règles de réduction avaient fait sa fierté ; son nouvel être pourtant, son nouveau savoir était au-delà de tout ça, n’était plus que sentiment de la nature. Il était professeur ambulant et il enseignait l’apiculture aux gens - comment construire et entretenir une ruche, employer des rayons artificiels ou naturels, transporter des colonies, installer des reines, mettre à l’abri un essaim égaré ; il enseignait quelle influence avaient les plantations des champs et des jardins sur les différentes espèces et sur la qualité du miel, il insistait d’autant plus qu’avec d’adroites plantations on pouvait sinon stopper, du moins ralentir, le déperissement des ruches. Pour enseigner tout ça, il allait de ferme en ferme, s’asseyait à la table des paysans, s’asseyait avec eux après le travail sous le tilleul derrière la maison et leur racontait des histoires, des aventures d’abeilles : il parlait de leurs disputes et de leurs guerres…, de leur langue secrète, de leur courage et de leur esprit de sacrifice, comment elles étaient prêtes à affronter la mort. Les enfants l’appelaient «grand-père», «grand-père des abeilles». Et pour les impressionner, il laissait une abeille se promener sur sa main sans qu’elle le piquât. C’était son métier, et il l’exerçait, c’était son quotidien, c’était lui-même et il ne voulait être rien de plus. Mais pour les enfants qui couraient à sa rencontre et ne voulaient plus le lâcher dès qu’il se montrait dans un village, il était bien plus qu’un magicien ambulant qui faisait des tours avec les abeilles. S’ils s’étonnaient qu’elles ne lui fissent aucun mal, ils savaient aussi qu’il n’y avait rien sur terre rien qui pût l’atteindre. Il était immunisé contre les abeilles, et immunisé contre le monde, et peut-être même immunisé contre la mort ; ils le pressentaient, ils le savaient. Oui, même les adultes commencèrent à imaginer quelque chose de ce genre, même si ce fut plus tard que les enfants et sans doute sous leur influence…

Ils commencèrent à le voir comme quelqu’un qui revient de l’autre côté, comme faisant partie des forêts, des rivières, des collines, comme faisant partie de la nature, faisant partie de la mort, lui-même déjà nature guérisseuse, lui-même déjà mort guérisseuse. Bientôt on ne lui demanda plus d’où il venait ; on avait un peu peur de le demander, par peur du lointain trop grand qui flottait autour de lui. Il en avait peur lui-même ; il racontait l’endroit où il avait couché la veille, l’avant-veille, il parlait du village voisin, et c’est de là qu’il venait.

Mais il ne pouvait se dissimuler ce lointain qui l’enveloppait ; ce sentiment l’envahissait, surtout par le malaise qui l’accablait à chaque fois qu’il pensait à rentrer à la maison. Ses absences se firent toujours plus longues, les temps de repos toujours plus brefs, dans ce logement citadin qui lui était devenu étranger. Sans doute craignait-il l’inquiétude de Mélitta ; il l’aimait comme son enfant, mais elle n’était pas sa chair et son sang et elle avait grandi, devenait une jeune femme. Mais ce qu’il craignait encore davantage était d’influencer par son étrange personnalité le développement, la vie d’un être si jeune et encore mal assuré, de faire bifurquer son destin, danger qu’il devait en tous cas écarter. Quand il allait reprendre la route après un court repos et qu’elle le priait de ne pas tant se hâter…il lui collait deux grosses bises sur les joues et il était dehors. Plus tard, il se mit simplement à disparaître, il lui disait au revoir par la poste. Dès qu’il était hors de la ville, il respirait ; il ne faisait plus partie de tout ça, il n’appartenait plus à aucun logement, à aucun toit.

Les soirs de mauvais temps, il passait la nuit chez un paysan…mais plus souvent encore, il dormait à la belle étoile, couché dans l’enchevêtrement de la vie et de la mort qui s’introduisait de force dans son sommeil. Et si, dans l’obscurité de la nuit ou aux premières lueurs de l’aube, il ouvrait l’étonnement éveillé de son âme, scrutant l’oscillation du firmament, écoutant le repos de la terre, il devenait lui-même comme un instrument qui oscille et se repose, un instrument qui cherche les traces du Tout, il devenait lui-même un Tout qui remplit le Tout du monde et en est lui-même rempli : les pierres sous lui et les os en lui ne faisaient plus qu’un avec la lueur fraîche des étoiles…